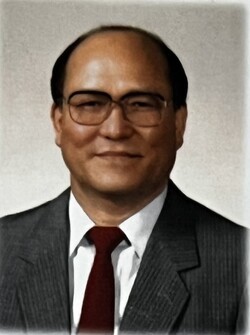

신재철 목사 / 초원교회 원로, 부산외국어대학교 초빙교수

우리나라의 장로교회는 1907년 독 노회가 구성되고 1912년 총회가 결성되었으나 1910년 일제의 강제 합병으로 신사참배 등 온갖 고초를 겪어야 했다. 1945년 일제 치하에서 독립하면서 교회의 재건을 위해 1946년 고려신학교를 설립하였다. 이는 고신교단 설립의 전조가 되었고 이를 알고 있는 기존 총회는 1951년 한상동 목사가 시무하는 초량교회와 다른 5개 교회에 대하여 예배당과 대지 등을 총회 앞으로 명도를 요구했다.

이때 한상동 목사는 초량교회를 사임하고 삼일교회를 개척함으로 신사참배를 거부한 신앙을 성도 간의 불신 법정 소송 건에까지 연장하여 신앙적인 덕의 모습을 보였다. 이때부터 소송 문제가 부각 되어 초기 지도자 중 신학자인 박윤선은 소송 절대 불가론이 성경의 가르침이라고 일관되게 주장했다.

반면 행정적인 면에서 고신교단에 지대하게 공헌한 송상석 목사는 소송에 대응하면서 소송 정당론 내지는 불가피론으로 대응했다. 1952년에 고신교단 총로회가 구성되고 1956년에는 총회가 결성되었다. 전기한 소송 문제에 대해 경기노회장 고흥봉 목사가 1957년 제7회 총회에 ‘예배당 쟁탈전 중지’를 건의했다. 이에 대해 박윤선은 소송 불가론을 송상석은 소송 정당론의 입장을 피력했다.

경기노회장 전칠홍이 1958년 제8회 총회에 소송중단을 요구하고 받아들여지지 않자 총회와의 행정보류를 선언했다. 결국 박윤선은 소송 문제 등을 이유로 1960년에 고신교단을 떠났다. 그러다가 1967년 사조 이사단이 조직되는 혼란을 겪었고, 1973년 6월 9일 송상석과 이현준을 사문서위조 혐의로 부산지검에 고소했다. 동년 6월 13일에는 고려신학대학 교수들이 ‘신학적으로 본 법의 적용 문제’라는 논문을 공개하여 소송이 가능하다고 발표했으며 이런 배경 속에서 그해 6월 25일 송상석 이사장에 대하여 직무 정지 가처분 신청을 제소했다.

1973년 9월에 경주교회(류윤욱 목사)에서 ‘송사가 성경적인가 비성경적인가’를 경동노회에 상정했다. 같은 달 제23회 총회에서는 소송 불가를 결의했다. 그러나 한해 뒤인 1974년 9월의 24회 총회에서는 ‘소송남용 금지’로 수정하여 가결함으로 사실상 소송의 길을 열었으며, 그해 12월 송상석 목사를 총회 특별재판국을 통하여 면직했다. 이런 진통 속에서 이듬해인 1975년 9월에는 경남노회와 경동노회가 행정보류를 했다.

이 시기에 경기노회의 하찬권 목사 등은 ‘성도 간의 불신 법정 소송에 대한 연구위원 보고’를 냈다. 소송 불가론을 전개했던 하찬권은 1975년 10월 8일 경기노회에서 제명되었다. 그리고 27일 경기노회는 총회에 대하여 행정보류를 선언하고 ‘반고소 고려’ 노회를 시작했다.

행정보류를 선언한 경기노회와 경남법통노회가 함께 1975년에 반고소고려 교단을 조직했다. 1976년 4월에는 반고소 고려신학교 현판식을 가졌으나 1977년 반고소 고려 교단은 분열되었고 경남법통노회는 1982년 9월에 고신교단으로 복귀했다.

석원태 측의 반고소 고려는 고려 교단으로 개칭하고 독자노선을 걸었으나 그동안의 기록에서 밝힌 바대로 고려 교단은 크고 작은 분열을 경험하다가 2001년 4월에 고려 교단을 떠난 형제들이 고신교단과 합동하여 서경노회를 결성했다. 그러다가 2013년에 고려 교단 총회는 석원태 목사를 제명하고 2015년 9월 65회 총회에서 고신교단과 통합하여 오늘에 이르고 있다. 이때 고려 총회는 고신교단의 24회 소송남용금지 결의를, 제23회의 소송 금지로 환원해주기를 합동 조건에 요구하였다.

고신교단은 1952년 교단의 첫 노회가 결성되기 전부터 소송 문제가 고신교단에 문제로 제기되어 장기간 내재 된 것이다. 이렇게 긴 시간 소모적 논쟁과 역사적 상처를 담고 있었던 점은 고신교단이 지금이라도 역사적 성찰을 통해 재고하여야 할 사명감을 부여받는다.

소송이 제기된 초기에 박윤선과 송상석의 대립이 있었다. 이때 한상동이 정확하게 자신의 견해를 밝혔으면 일단락되었음은 자명한 일이다. 하지만 한상동은 신사참배를 반대하다가 옥고를 치른 신앙을 지키기 위해 박윤선의 성경에 근거한 불가론을 반대할 수가 없었다. 그러면서도 교단을 이끌어갈 지도자의 위치에서 송상석의 정당론도 반대할 수가 없었다.

그러다가 한상동은 1950년대와 달리 1970년대에는 자신의 의중대로 움직인 이들을 통해 송상석을 불신 법정에 소송함으로 소송 정당론의 의중을 밝힌 셈이 되었다. 이 점이 신사참배를 반대한 신앙의 인물이었지만, 고린도전서 6장을 위시한 성경이 금한 성도 간의 불신 법정 소송을 어긴 결과가 되어 성경에 대한 절대 신앙에 의구심마저 남게 했다.

송상석은 1950년대에는 교단이 다름으로 해결할 내부기관이 부재하여 재산권을 지킬 수밖에 없어 응소함으로 정당론을 취했다. 1970년대에는 고신교단 내부 문제임으로 교단 내의 치리회에서 처리해야 했음에도 소송을 한 것이 잘못되었다고 판단했다. 송상석이 소송 정당론에서 불가론으로 변한 점은 나름대로 성경해석에 근거한 처신이었다. 하지만 건덕론에서 소송 정당론으로 변한 한상동의 경우는 결국 고신총회의 분열로 이어졌고 통합이란 과제까지 남기게 되었다.

1990년 40회 총회에서 부총회장에 피선된 박윤섭 장로는 자신이 경비를 부담하여 손명복, 권성문, 이기진, 송명규 목사와 부산 호텔에서 한상동 목사를 만나 “아버지 우리를 보아서라도 화해하시지요. 희년의 나팔을 부시지요.”라며 화해를 간청했으나 한 목사가 “난 송상석이와는 함께 일 못 합니다.”라고 일언 지하에 거절했다고 했다(남기고 싶은 이야기들-대담으로 읽는 역사 127).

2015년 고신과 고려의 통합은 어떤 면에서 한상동과 송상석의 화해라고 평가할 수가 있다. 여기에 석원태까지 포함될 수가 있다면 소송 문제를 넘어 세대 간 화해로도 나타날 것이다.