박무종 편집부국장

“권력은 부패한다. 절대 권력은 절대 부패한다.”

1870년 제1차 바티칸 공의회에 참석하여, 당시 가톨릭교회의 보수화에 격렬하게 저항하고, 교황무오설 교리 선포를 막기 위해 노력한 것으로 알려진 가톨릭의 액튼 경(John Emerich Edward Dalberg-Acton)이 성공회 주교에게 보낸 편지에 적힌 문장이다. 그의 말이 아니더라도 절대 권력은 절대 부패한다. 견제 세력이 있어야 하고 비판에 귀를 열어 놓아야 건강하다. 평론이 필요한 이유가 여기 있다. 정치평론만 아니라 음악평론, 미술평론은 물론 사진 평론도 그렇다.

평론은 비난이 아닌 비판과 비평이다. 신학에도 비평이 빠질 수 없다. 특히 성서신학이 그렇다. 본문 비평, 전승 비평, 양식 비평, 편집 비평 등등 비평학의 등장으로 신학은 더 깊어졌다. 물론 부정적 견해도 있다. 영감으로 기록된 성경을 인간의 이성을 잣대로 이리저리 재단하고 갈기갈기 찢어놓는다는 이유다. 하지만 비평학을 공부한 사람 대부분은 비평을 통해 성경은 더 탄탄해지고 하나님 말씀의 놀라움이 더 드러난다고들 한다. 성경이 우리 손에 오기까지 얼마나 많은 수고와 헌신이 있었는지 더 깊이 알게 되기 때문이다.

평론가들의 평론은 깊이 있는 이해에 도움이 된다. 물론 평론이라고 다 평론은 아니다. 제대로 된 평론이 있는가 하면 엉터리 평론도 있기 때문이다. 평론이라기보다는 칭찬 일색에 아부성 평론도 있고, 반대로 호도하고 왜곡하고 변질시키는 평론도 있다. 특히 우리 정치평론은 도를 넘을 때가 많다. 양쪽 패널이 같은 사건이나 이슈를 놓고 달라도 너무 다른 주장을 펼친다. 때로는 다름을 넘어 억지 궤변처럼 들릴 때도 있으니 말이다.

몬드리안이나 칸딘스키의 그림 앞에서 어떤 느낌이 드는가. ‘도무지 뭐가 뭔지 모르겠다.’, ‘저것도 그림이라고 할 수 있나.’ 아직도 이런 생각을 하는 사람이 있을 것이다. 아니 꽤 많을 것이다, 남들 눈을 의식해 뭘 좀 아는 척, 그들의 작품 앞에서 머무르기도 하지만 솔직히 쉽지 않다. 평론이 필요하고 해설이 필요한 이유다. 나만 그런가.

난해하기로 유명해서 ‘이상’한 이상(李箱)이라 했던 학창 시절, 그의 시를 읽으며 무슨 생각을 했던가. <조선중앙일보>에 실린 <오감도>, 30회까지 계획한 연재였지만 무슨 내용인지 알 수 없다는 독자들 항의로 15편 만에 중단되고 말았다고 한다. 얼마나 난해하기에 그랬을까.

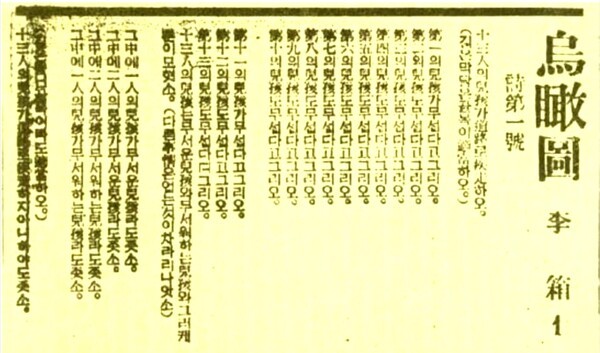

烏瞰圖 詩第一號

十三人의兒孩가道路로疾走하오.

(길은막다른골목길이適當하오.)

第一의兒孩가무섭다고그리오.

第二의兒孩도무섭다고그리오.

第三의兒孩도무섭다고그리오

...

第十三의兒孩도무섭다고그리오.

十三人의兒孩는무서운兒孩와무서워하는兒孩와그렇게뿐이모혓소.

(다른事情은업는것이차라리나앗소)

그中에一人의兒孩가무서운兒孩라도좃소.

그中에二人의兒孩가무서운兒孩라도좃소.

그中에二人의兒孩가무서워하는兒孩라도좃소.

그中에一人의兒孩가무서워하는兒孩라도좃소.

(길은뚫린골목이라도適當하오.)

十三人의兒孩가道路로疾走하지아니하야도좃소.

이해되지 않는가, 30회에서 15회, 15편 만에 중단했다는 것이. 1930년대 식민지 조선에서 식민지인들은 어디를 가건 불안에 떨며 절망적인 삶을 살 수밖에 없었을 것이다. 또, 이상은 폐병을 앓고 있었기에 죽음의 그림자가 늘 그를 따라다녔다. 삶의 의미와 방향을 잃고 상호 불신과 맹목적인 경쟁 속에서 불안 의식을 떨쳐버리지 못하는 13인의 아해는 바로 우리 민족의 자화상이요, 이상 자신의 모습이다. 이 시는 암울한 시대를 불안과 공포로 가슴 졸이며 살아야 했던 식민지 지식인의 공포와 좌절, 그리고 희미한 희망의 불꽃이라도 잡아 보려고 하는 위기의식을 '막다른 골목'과 '뚫린 골목'이라는 역설적 상황으로 표현하고 있다. -위키백과-

듣고 보니 이해될 듯하다. 그럼 왜 조감도(鳥瞰圖)가 아닌 오감도(烏瞰圖)일까. 또 설명을 들어보자.

새가 높은 곳에서 아래를 내려다 본 것과 같은 상태의 도면을 '조감도(鳥瞰圖)'라 하는데, 여기서 '새 조(鳥)'의 한 획을 빼서 '까마귀 오(烏)'로 바꾸어 쓴 것... 이런 제목은 불안 의식을 드러내기 위한 의도적 표현이라고 보는 것이 일반적인 견해이다. 전통적으로 불행을 의미했던 까마귀라는 단어 또한 이 시의 분위기를 꺼림칙하게 하고 있다. - 위키백과 -

이런 설명이 얼마나 팩트에 가까운지, 문학계가 모두 동의하는지는 모르겠으나 해설은 분명 도움이 된다. 시인은 기존 문법 틀에서 벗어나려고 시도하며 ‘띄어쓰기가 없는 다다이즘적 문장과 기호나 숫자를 배치해 이미지를 만드는 방식을 사용’했다고 하니, 우리 문학의 모더니즘과 전위성을 개척한 작가인 것만은 분명한 것 같고, 왜 그를 우리 문학사의 천재 시인으로 부르는지 조금은 알 것 같다.

(오감도 해석에 대한 참고로는) https://m.blog.naver.com/epalflcl/221365346404

아무리 보아도 보이지 않던 것이 해설사나 평론가들의 해설과 평론을 들으면서 ‘그런가, 그렇구나, 그랬구나’ 하고 동의하고 감탄할 때가 있다. 해설과 평론의 힘이다. 유튜브에서도 도슨트의 설명을 듣고 있노라면 그림에 빠져든다. 서울시립미술관 기획전에서 천경자 화백의 그림을 보며 들었던 도슨트의 설명도 예외가 아니었다.

여기서 잠깐, 작가·큐레이터·학예사·갤러리스트·도슨트가 누구인지 알아보자. 작가를 제외하고는 비슷하게 들리겠지만 차이가 있다. 큐레이터(학예사)는 작품을 해석하고 이를 통해 담론과 내러티브를 만드는 사람이다. 곧 박물관이나 미술관ㆍ공공기관 또는 갤러리에서 소장품을 관리하고, 연구ㆍ전시ㆍ기획ㆍ교육 프로그램을 기획하는 사람이다. 갤러리스트는 작품을 판매하는 사람이고, 도슨트는 작품(유물)을 설명해 주는 사람이다.

문화해설사의 해설을 들으면서 둘러보는 문화재와 나 홀로 둘러보는 것은 천양지차다. 사진도 사진 비평가의 설명을 들으면서 감상할 수 있다면 얼마나 좋을까. 하지만 아직은 미술이나 음악 같은 분야에 비해 약하지 않나 싶다. 한 장의 사진을 어떻게 보고 어떻게 평할 것인가. 그저 보이는 대로 보면 되는가. 느낌이 오는 대로 느끼면 그만인가. 사진의 ‘노란 띠’가 사진을 평가한다는 것은 사진에 대한 모독일 것이다.

흔히 사진을 평가하는 언어는 극히 빈약하다. 그래서 구성, 빛의 효과 같은 회화의 어휘를 빌려다 쓰기도 한다. 게다가 섬세하다, 흥미롭다, 힘이 있다, 복잡하다, 단순하다, 믿을 수 없을 만큼 간결하다 같이 모호하기 짝이 없는 말로 사진을 칭찬하기까지 한다. 이처럼 사진을 평가하는 언어가 빈곤한 것은 우연이 아니다. 간단히 말해서, 사진 비평의 전통이 풍부하지 않기 때문에 그런 것이다. 사진은 각각의 상황에서 서로 다른 용도로 쓰이지만, 그 누구도 사진의 원래 의미를 보장해 줄 수 없다. 비트겐슈타인이 말했듯이, 단어의 의미는 곧 용도에 달려있다 - 사진의 의미도 마찬가지다. (굵은 글자는 글쓴이)

수잔 손택이 《사진에 대하여》(1977)란 책에서 한 말에 고개가 끄덕여진다. 이것도 50년 전쯤이었으니 지금은 사진 비평도 많이 깊어졌을 것이다.

전문가의 사진 비평 관련 글에 이런 것이 있었다.

사진 작품의 기술적, 미학적, 개념적 측면을 분석하고 평가하는 행위가 사진 평론이다. 사진의 구도와 색의 조화, 또는 조명과 주제의 독창성 등을 고려하며, 작품이 담고 있는 작가의 의도와 사회적 맥락을 해석하는 데 초점을 맞춘다. 사진 평론은 크게 3가지 관점이다.

- 미학적 관점: 작품의 미적 가치, 즉 아름다움, 형식미, 조형미 등을 중심으로 평가한다.

- 철학적 관점: 사진이 현실을 어떻게 인식하고 반영하는지, 그 의미와 본질을 탐구한다.

- 사회적 관점: 사진이 사회적, 정치적, 문화적 맥락 속에서 어떤 역할을 하는지 분석한다.

사진 동호회 블러그 같은 곳에 가장 많이 등장하는 댓글은 ‘즐감하고 갑니다’란 말, 즐겁게 감상하고 간다는 감사와 칭찬 일색이다. 고래도 춤추게 하는 것이 칭찬이라지만 사진 발전에는 아무런 보탬이 되지 못한다. 하기야 동호회니까 그런 말 밖에 달리 할 말이 없을지 모른다. 사진 가치보다는 친목이 우선이니.

남 얘기하지 말자. 노란띠는 여전히 미적 관점, 곧 겉으로 드러난 구도나 색상과 선예도 등등에 집착한다. 그래서 남들이 ‘잘 찍었네’, ‘예쁘네’ 하면 안도한다. 아니면 아무나 쉽게 포착할 수 없는 기막힌 순간을 담은 사진을 만나면 속으로 ‘와!’를 외친다. 그게 철학적으로 어떤 인식을 담고 사회적으로 어떤 역할을 하는지는 잘 모른다. 그런 안목이 턱없이 모자라기 때문이다. 그래서 노란띠는 ‘청띠’로도 바꿔 맬 수 없다.

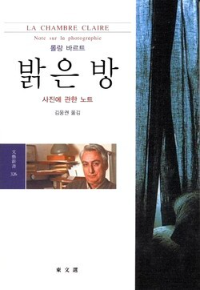

한 작품에 대한 작가와 관람자의 이해는 일치할 수도 그렇지 않을 수도 있다. 공감하는 부분도 있고 그렇지 못한 부분도 있다. 그래서 기호학과 구조주의에 기반하여 문화와 텍스트 분석에 천착했던 롤랑 바르트(Roland G. Barthes, 1915~1980)의 말은 설득력이 있다. ‘작품은 태어나자마자 저자를 떠나 독자의 것이 된다’, ‘텍스트는 저자를 떠나서 그 의미를 향해 나아간다.’는 것이다. 에세이 <저자의 죽음>에서 바르트는 텍스트의 의미는 작가의 의도에 의해 결정되는 것이 아니라, 독자의 해석을 통해 탄생한다고 했다. 하여 작가의 의도는 강요가 아니라 독자의 다양한 해석으로 생성된다고 주장했다.

그는 또 "저자가 죽어야 독자가 탄생한다"고 했다. 이 도발적 선언은 니체의 "신은 죽었다"나, 푸코의 "인간은 죽었다"는 말과 같은 맥락이다. 이는 또한 백남준이 "전시의 주인은 작가가 아니고 관객"이라고 한 말과도 통한다. 그럼 오래 전 읽었던 《공자가 죽어야 나라가 산다》는 책 제목도 여기서 패러디했나??

철학자가 사진을 알면 얼마나 알겠냐 할지 모르지만, 바르트는 사진 이론서인 《밝은 방》으로도 유명하다. 바르트의 주장으로 보자면 영상이든 인화지든 출력된 사진은 그 순간부터 자신의 길을 간다. 각자의 시각과 마음의 상태, 관심 분야에 따라 달리 보이고 달리 느낄 수 있다. 흔히 아는 만큼 보인다고 한다. 하지만 보이는 것이 전부가 아니다. 보이는 만큼 느끼고 느끼는 만큼 사유하고 사유하는 만큼 안목은 깊어질 테니, 알고 보고 느끼고 사유하면서 분명 안목은 높아질 것이다.

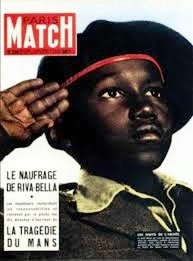

‘프랑스 국기에 경례하는 흑인 병사의 사진’이 전시되어 있다고 하자. 어떤 생각이 들까? 왜 이런 사진을 찍었을까? 왜 이걸 여기 전시했을까? 그냥 심심해서일 수 있겠는가. 이발소를 찾은 롤랑 바르트에게 주간잡지 ‘파리 마치’(Paris Match)를 건넸다. 표지를 장식한 사진 속에서 바르트는 프랑스가 제국주의를 정당화하고 있음을 철학자의 눈으로 예리하게 간파했다. 당시 알제리는 독립전쟁 시기(1954~62)였다. 프랑스를 비롯한 서구 열강은 아프리카를 무참히 짓밟고 식민지로 삼았다. 이에 알제리 민족해방전선이 봉기한다. 알제리와 프랑스는 식민지와 제국주의로 대척점에 있다. 그런데 사진은 전혀 다른 이미지를 만들고 있다. 프랑스 국기는 프랑스를, 흑인 병사는 알제리를 상징한다. 병사는 손바닥이 보이는 프랑스식 경례로 국기를 올려보며 충성을 다짐한다. 프랑스 국기 아래 민족과 인종을 초월한 흑인까지 프랑스 제국주의에 자부심으로 복무한다는 메시지다. 사진이 알제리 전쟁의 참상은 교묘하게 감추면서도 민족해방전선의 봉기는 잘못이라는 정치적 메시지를 던지고 있었기 때문이다.

이런 사진 비평은 우리를 둘러싼 사진들에 어떤 권력과 이데올로기, 미학이 작동하고 있는지 보여준다. 사진은 비평이다.