【교회와신앙】박무종 편집부국장

알다시피 빛이 있어야 색을 분별할 수 있다. 빛은 표정이 있고 색은 감정이 있다. 빛과 색 자체라기보다 빛과 색을 대하는 인간의 표정과 감정이다. 조명을 보자. 일식집은 흰 조명이 좋다. 더 청결하고 더 깔끔하게 보이기 때문이다. 가정의 식탁 조명은 약간 주황빛을 내는 전구 색이 좋다. 음식 맛을 돋우기 때문이다. 술집은 어떤 빛이 좋을까. 호객을 위해서는 붉은 빛이 유리하지만 매출에는 불리하다. 빨리 취하게 만들기 때문이다. 푸른 형광 색 외등은 쥐약이다. 모기나 나방들이 좋아하는 빛이기 때문이다. 하여 포충기(insect killer) 램프는 모두 푸른 형광 빛이다. 하니 주택이나 교회의 외등으로는 절대 금물. 백열등 특히 전구색이 좋다. 빛은 이래저래 힘이 있다.

Photography(사진)는 phos와 graphos의 합성어로 '빛으로 그린 그림'이라는 뜻의 그리스어에서 유래되었다. 한자문화권에서 사진(寫眞)이라는 단어의 함의는 photography와는 다르다. 원래 포토그라피 발명 이전에 사진이라는 단어는 전통적으로 초상화를 의미했다. 초상화에서 寫(사)는 인물의 모든 요소들을 적확하게 베낀다는 의미이고 眞(진)은 대상의 본질이다. 따라서 사진(寫眞)은 인물의 본질을 그려내기 위해서는 매우 정확하게 그려내야 한다는 의미를 내포한다. - 나무위키 -

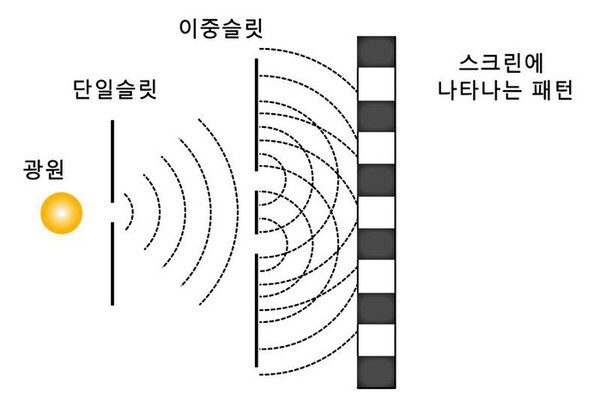

놀랍게도 고대 철학자들도 빛에 관심이 많았다. 데모크리토스(Democritus, B.C.E. Before Common Era 460?~380?)는 빛을 입자라고 주장했고, 아리스토텔레스(Aristoteles Stagirites, B.C.E. 384~322)는 파동이라고 주장했다. 20세기에 자연과학자들은 빛이 파동과 입자로 구성된 것이라 결정지었다. 파동은 흐름이고, 입자는 알갱이란 뜻이다. 곧 빛은 파동-입자 이중성(wave-particle duality)이다. 이를 이중슬릿(판에 얇고 긴 구멍이 두 개 있는 구조) 실험으로 증명했다.

이중슬릿에 아주 약한 빛을 쏜다. 스크린에 빛의 위치가 점과 같이 하나씩 표시된다. 빛의 입자성을 보여준다. 이걸 계속하면 처음에는 스크린에 점으로 관찰되다가 시간이 지나면 점보다 넓을 뿐 아니라, 밝은 부분과 어두운 부분이 번갈아 나온다. 전체 형태가 파동의 간섭무늬와 같아진다. 빛의 파동성을 보여준다.

하기야 빛만 아니라 모든 물질은 입자와 파동 두 성질을 가지고 있다. 빛에는 가시광선 외에 감마선, X선, 자외선, 적외선 그리고 전파가 있다. 어떤 뱀은 적외선을 감지할 수 있고 곤충들 상당수는 자외선 색깔을 볼 수 있다. 하지만 인간이 볼 수 있는 것은 가시광선밖에 없으니 교만하지 말라는 뜻은 아닌지 모르겠다.

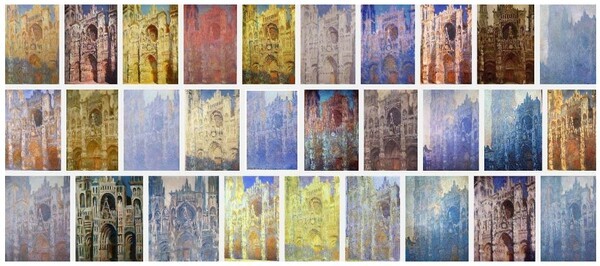

밝은 대낮에 인간은 눈이 감지하는 모든 색을 볼 수 있지만, 해가 지면서 조도가 떨어지고 대기가 색을 걸러내기 시작하면 색 범위가 줄어든다. 조명을 완전히 끄면 빨강, 갈색, 파랑은 회색 음영으로 바뀔 정도이다. 조명을 바꾸면 색깔도 바뀐다. 이처럼 빛과 색은 밀접한 관계가 있다.

인상파의 대표적 화가 모네(Claude Monet, 1840~1926)는 루앙 대성당의 모습을 30여 점 그려 빛에 따라 색이 얼마나 다른지를 멋지게 보여주었다. 같은 장소에서 동일한 성당을 그리면서도 하루 중 시간이 다르고 또 날씨에 따른 태양 빛과 온도 차이에 따라, 성당의 파사드가 얼마나 다양한 모습을 드러내는지 놀랍게 보여주었다. 그때까지 그림은 아틀리에에서 그려야 하는 줄로만 알았다. 야외에서 변화무쌍한 빛에 따라 순간적으로 드러난 것을 그렸다 하여 ‘인상주의자들의 전시회’라는 조롱을 받았지만, 그 덕에 르네상스 패러다임을 벗어난 인상파(Impressionism)가 탄생했다. 카메라의 발명으로 그림의 존재 의미가 위협받던 시점에 일으킨 회화사의 일대 혁명이었다. 마네의 집에 모였던 바티뇰 그룹의 마네를 비롯한 드가, 르누아르, 세잔, 바지유, 팡탱 라투르 그리고 모네는 ‘빛의 화가’들이 되었다.

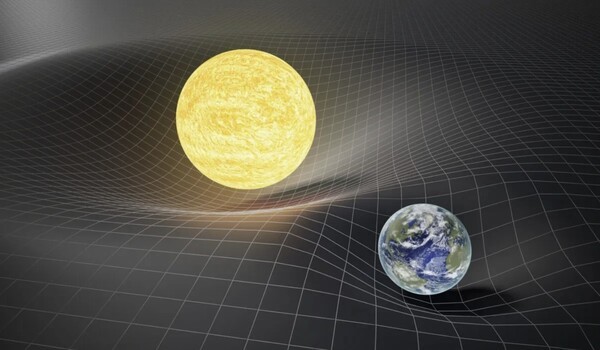

뉴턴(Isaac Newton, 1643~1727)은 떨어지는 사과를 통해 중력을 발견했다. 지구와 달은 중력이 있다. 서로 잡아당긴다. 행성들이 지금의 거리를 유지할 수 있는 것은 중력 때문이다. 하지만 뉴턴은 중력이 왜 발생하는지는 끝내 밝히지 못했다. 그런데 이론물리학자 아인슈타인(Albert Einstein, 1879~1955)이 질량 때문임을 밝혔다. 우주 공간은 평평하지 않고 휘어져 있음이 확인되었다.

쉽게 설명해 보자. 여기 큰 보자기를 펼쳐 네 귀퉁이를 팽팽하게 잡아당긴 상태에서 야구공을 올려놓았다고 가정하자. 가운데가 조금 들어갈 것이다. 야구공을 꺼내고 볼링공을 올려놓으면 많이 들어갈 것이다. 야구공과 볼링공의 질량 차이 때문이다. 만약 볼링공을 올린 상태에서 야구공을 올리면 어떻게 될까. 귀퉁이 쪽에 올린다 해도 금방 볼링공 쪽으로 미끄러져 금방 닿을 것이다. 하지만 초대형 보자기 위에는 야구공과 볼링공을 이쪽과 저쪽에 동시에 올려놓을 수 있다. 야구공 쪽은 조금 들어갈 것이고 볼링공 쪽은 많이 들어갈 것이다. 지금 태양과 지구가 그런 상태이다. 태양과 지구는 주변을 잡아당기는 힘인 중력이 있다. 아니다. 겉으로는 그렇게 보여도 질량이 있는 곳에서 시공간이 휘어지게 되고 이 시공간상에서 중력자가 중력을 매개하는 역할을 할 뿐이다.

이제 야구공에서 꽤 떨어진 곳에 골프공을 올리면 어떻게 될까. 보지 않아도 뻔하다. 태양의 질량은 지구보다 크고 지구는 태양보다 작다. 지구가 여전히 공전과 자전을 하며 태양 주위에서 움직이는 것은 서로의 질량과 거리, 회전 속도가 절묘하기 때문이다.

우리가 경험하는 빛은 직진하지만 꼭 그렇지도 않다. 빛도 휜 공간을 지날 때는 휘면서 달린다. 1초에 30만km, 지구 일곱 바퀴 반을 달리는 빛도 휜다. 질량이 아주 큰 행성은 빛과 시간마저 휘게 하기 때문이다. 2019년 '사건지평망원경(EHT, Event Horizon Telescope)' 프로젝트를 통해 M87 은하 중심에 있는 초대질량(超大質量) 블랙홀이 빛을 빨아들이는 영상을 포착했다. 빛은 직진하고 또 휜다.

사진은 빛이 결정한다. 아무리 뛰어난 성능의 카메라도, 아무리 뛰어난 사진가라도 빛이 없으면 사진은 ‘절대’ 불가능하다. 빛이 생명이다. 적당한 노출과 적절한 셔터 속도에 최적의 빛을 조합할 때 최상의 사진이 된다. 역설적이게도 고급 카메라일수록 까다로운 조건을 모두 만족시켜 주어야 좋은 사진을 얻을 수 있다. 반면 스마트폰의 카메라는 어둠에 강하다. 적은 빛으로도 웬만한 사진을 찍을 수 있다. 그렇더라도 빛이 있어야 사진이다. DSLR 카메라는 Speed Light(플래시)를 장착하여 찍을 수 있고 플래시에 초록이나 황색 필터를 덧씌워 빛의 색도 바꿀 수 있다. 사진은 빛이다.

밝은 곳에서 눈이 부시는 까닭은 눈이 너무 많은 양의 빛을 받아들이기 때문이다. 갑자기 극장에 들어가면 앞이 잘 보이지 않지만 조금만 기다리면 문제는 저절로 풀린다. 우리 눈은 빛의 세기에 따라 자동 조절되는 완전 자동 시스템이다. 하나님의 은혜이다.

그러나 카메라는 사람이 일일이 조절해 주어야 한다. 자동 모드도 한계가 있다. 카메라의 셔터는 센서에 빛이 닿는 시간을 조절하고 결정한다. 셔터 속도가 짧을수록 사진은 어두워지고 길수록 밝아진다. 물론 셔터 속도만으로 조절하는 것은 아니지만... 사진은 빛이다.

어린 시절 장애를 앓아 불우한 나날을 보냈던 이동철이라는 사람이 있다. 자신을 놀리던 행상을 칼로 찌른 것을 계기로 ‘기둥서방’ 노릇을 한다. 시골 처녀를 꼬셔(?) 매매춘업으로 밀어 넣기도 한다. 시비가 붙은 손님들을 처리하는 양아치 짓을 하며 말 그대로 '어둠의 자식'으로 젊은 시절을 보낸다. 그런 이동철이 노조의 파업과 교도소 생활을 계기로 깨달음을 얻고 출소 후에 야학을 연다. 이철용의 <어둠의 자식들> 이야기이다. 1970년대 뒷골목 음지의 풍경을 담은 자전적 르포 성격의 소설, '흑암에 앉은 사람들' 이야기이다.

스불론 땅과 납달리 땅과 요단 강 저편 해변 길과 이방의 갈리리여, 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비취었도다 하였느니라(마 4:15~16)

스불론과 납달리 지파는 주전 732년 경 앗시리아로 끌려갔다(왕하15:29 참조). 그후 갈릴리호수 인접 지역과 전체 갈릴리 땅에는 수많은 이방인들이 이주하여 살게 되었다. 앗시리아 제국의 혼혈정책에 따른 집단 이주 때문이다. 이제 흑암에 덮인 변두리 지역에 사는 유대인들과 이방인 모두에게 빛이 필요하다고 복음서 기자 마태가 선포한 것이다. 예수님이 갈릴리 가버나움을 공생애 사역의 베이스캠프로 삼으신 까닭을 마태가 이사야서를 인용하여 이렇게 설명한다.

전에 고통 받던 자들에게는 흑암이 없으리로다 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 후에는 해변 길과 요단 저쪽 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 거주하던 자에게 빛이 비치도다(사 9:1~2)

이사야서와 마태복음에 어떤 차이가 있는가? 이사야는 “큰 빛을 ‘보고’”, “빛이 ‘비치도다’”라고 외친 반면, 마태는 “빛을 ‘보았고’”, “빛이 ‘비취었도다’”라고 선포했다. 예수님이 갈릴리 가버나움으로 가신 것은 흑암에 있던 백성들이 빛을 ‘본 것’이고, 그들에게 빛이 ‘비친 것’이라는 것이다. 그렇다. 예수님은 빛이시다. 빛으로 오셨다. 누구든지 그분을 가까이 하면 빛을 경험한다. 어둠이 물러난다. 어둠이 빛을 이긴 적이 없다.

요한은 다른 관점에서 말한다.

참 빛 곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나(요 1:9~11)

한 마디로 “빛이 세상에 비취되 어둠이 깨닫지 못하더라”(요 1:5)이다. 복음서 기자 중에 요한은 누구보다 영적 빛에 관심이 많았다. 영과 육, 빛과 어둠, 낮과 밤, 대조되는 개념을 통해 예수님이 빛이심을 강조하고 강조한다.

하나님 나라에는 없는 것이 아주 많다. 눈물도 없고 사망도 없다. 애통도 곡하는 것도 없고 아픈 것도 없다. 한마디로 어둠이 없는 곳, 빛으로 가득한 그곳이 하나님 나라다.

모든 눈물을 그 눈에서 닦아 주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이러라(계 21:4)

빛이 없으면 사진이 존재할 수 없듯이 예수님이 없으면 우리 존재 의미도 사라진다. 조도가 낮은 곳일수록 빛의 소중함을 느낀다. 칠흑 같은 어둠 속에서 발견하는 한 줄기 빛, 희망이자 생명이다. 헤드라이트를 켜고 안개등까지 밝혀도 앞이 보이지 않았던 적은 없었는가. 특히 이른 아침이나 늦은 저녁, 한 치 앞도 보이지 않아 얼마나 당황했던가. ‘시정 장애 현상’이다. 맞다. 빛도 빛 나름, 어떤 빛이냐가 중요하다. 자욱한 안개를 몰아내는 것은 바람이듯 어둠을 물리치는 분은 빛이신 예수 그리스도 그분 뿐이다.

그분은 그때 그들에게 말씀하셨다.

너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집 안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라(마 5:14~16)

그분은 이제 우리에게 말씀하신다.

너희는 세상의 빛이다!