박무종 / 편집부국장

아무리 기자가 된 목사라지만 붙인 제목으로는 심해도 너무 심한 것 같다. 사진이 ‘몰카’라니 제정신인가. 하지만 한국말은 끝까지 들어봐야 한다고 했다.

비스타(Vista) 효과란 말이 있다. 사이(間)로 보이는 경관이다. 영월 청령포의 단종 어소(御所)는 소나무 숲 사이로 보인다. 부석사 안양루 밑을 지나 한 계단 한 계단 밟아 올라갈 때마다 조금씩 더 드러나는 석등과 배흘림기둥의 무량수전은 비스타, 건축의 시퀀스(sequence)이다. 시간의 흐름에 따라 나타나는 공간의 점진적 변화이다. 그뿐인가. 무량수전 앞마당에 올라 뒤돌아서는 순간 저 멀리 펼쳐지는 소백산 능선들. 부석사를 건축한 신라인의 건축적 안목이 부러울 따름이다. 개신교의 교회 건축도 이런 것까지 고려할 여유와 깊이가 있으면 좋겠다. 이렇게 건축에서는 의도적으로 비스타 효과를 연출한다.

"발을 내리고 정치를 듣는다"는 수렴청정(垂簾聽政)은 임금이 어린 나이에 즉위하였을 때, 황태후나 태황태후가 이를 도와 정사를 돌보던 것을 말한다. 관음증(觀淫症, voyeurism)은 성적 도착증의 하나로, 다른 사람의 알몸이나 성행위를 몰래 보거나 촬영하여 성적 흥분을 느끼는 것을 말한다(위키백과). 정도의 차이만 있을 뿐 모든 인간은 관음성이 있다.

우리 조상들에게 익숙한 발 문화, 안에서는 밖을 볼 수 있으나 밖에서는 안을 볼 수 없는 시선 차단이다. 그때만 그랬을까. 권위주의 시대 오토바이를 탄 교통 경찰관은 선글라스를 끼고 위반차량을 검문했다. 내 얼굴은 가린 채 상대방을 마음 놓고 훑어볼 수 있게 자신감을 갖게 하는 차단장치이기 때문이다. 마라톤 선수가 선글라스를 끼는 것은 경쟁자에게 자신의 피로도를 보여주지 않으려는 전략이다. 썬팅을 강하게 한 차량에서 차창 밖으로 보는 장면, 경우에 따라 완벽한 훔쳐보기가 될 수도 있다.

보편적으로 남성은 시각에 약하고 여성은 청각에 약하다고 한다, 또 여성은 촉각에 약하고 남성은 후각에 약하다는 설도 있다. 남녀 갈라치기가 아니라 그게 남녀의 보편적 성향인 모양이다. 그래서 포르노는 남성을 위해 제작하고 유통된다는 말도 있다.

관음성을 직접 드러낸 것이 춘화라면 간접적으로 드러낸 것은 풍속화다. 성리학이 대세였던 조선 시대에는 어땠을까. 혜원의 월하정인(月下情人), 청금상련(聽琴賞蓮), 여속도첩(女俗圖帖) 등이 여기에 속한다. 최근의 ‘n번방’과 ‘박사방’은 변질된 관음, 최악의 몰카인 셈이다. 전자시계에 부착된 카메라로 여사를 촬영한 것을 두고 몰카 공작이다 아니다로 시끄러웠던 것은 또 뭐라고 할까.

서양화에도 몰카가 있다. 남성의 관음적 시각으로 그린 그림이 이런 류에 속한다. 발튀스의 ‘황금시대’(1945), 매리 카삿의 ‘파란 의자에 앉은 소녀’(1878)(충청매일), 에드워드 호퍼의 ‘Night Windows’(1928), 데이비드 호트니의 포토 콜라주이다. https://m.blog.naver.com/artistkn/221282517005

물론 몰카 아닌 몰카, 허락된 몰카도 있다. 나 모르게 나를 찍어 내게 보여주는 사진, 그(녀)가 모르게 그(녀)를 찍어 그(녀)에게 보여주는 사진은 어떨까? 자연스러운 내 모습이고 그(녀)의 모습이다. 신랑의 부탁을 받은 출장 기사가 신부 몰래 신랑 신부의 신혼여행을 몰카로 촬영하고, 나중에 신부에게 보여주면 그렇게 좋아한다는 얘기도 있다. MZ는 이런 걸 서프라이즈라고 한다던가. 물론 촬영한 모든 원본을 복사나 반출 없이 전부 되돌려 받는 조건이 충족될 때이다.

손녀가 생기고 딸 가족들과 종종 외출한다. 어느 날 딸이 촬영한 동영상을 보니 나도 보인다. 걸음걸이가 어째 좀 이상하다. 내가 이렇다는 거야? 영 마음에 들지 않는다. 머리숱이 줄어들고 색깔만 희어져 가는 것이 아니다. 손녀가 괜히 할아버지로 부르는 게 아니다. 사진은 몰카다.

아주 오래 전이다. 유치원 졸업식이 있던 날 담임 목사의 해외 집회로 선임 부목인 내가 대신 행사를 진행했다. 당연히 사진 기사의 공식 사진 촬영도 있었다. 며칠 후 내게도 한 장을 보내왔다. 아이들 수료증을 전달하는 장면, 기사는 수료증을 주고받는 순간을 포착했다. 문제는 클로즈업된 내 옆모습, 뒤통수가 납작하다. 내 두상이 이렇다고? 내가 봐도 못생겼다. 이유인즉 어머니는 뒤통수가 납작한 아이가 그렇게 예뻐 보이시더란다. 하여 기회 있을 때마다 신생아인 나를 납작하게 다듬으셨다. 바느질 솜씨가 좋으면 됐지 조각가도 아니면서 왜 그러셨나 몰라.

나는 나를 객관적으로 볼 수 없다. 내면은 물론 외면도 그렇다. 사진에 찍힌 내 모습이 정확한 내 모습일까? 거울에 비친 내 모습이 객관적인 내 모습일까? 엄격하게 말하면 아니다. 렌즈를 통해 본 내 모습이다. 거울이 절대 평면을 유지하더라도 내 눈의 위치가 거울에 투사된 나를 보는 것이기에 나는 나를 정확하게 보는 것이 아니다. 과연 인간은 자신을 정확히 볼 수 있을까? 언제 어디서 어떻게 보아야 나는 나를 객관적으로 볼 수 있을까? 코람 데오(coram Deo)일 때, 하나님 앞에 섰을 때 비로소 인간은 자신의 참모습을 직시할 수 있을 것이다. 말씀에 비춰 볼 때라야 진정한 나, 참 나를 볼 수 있다.

지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라(히 4:13).

성막은 창문이 없다. 사방팔방 꽉 닫혀있다. 캄캄하다. 다행히 성소 벽은 금을 입혔다. 성소를 구성하는 왼쪽 벽 앞에 등잔대가 있고 감람유를 채운 일곱 개 등잔에 불을 밝힌다. 유일한 빛이다. 불빛은 금을 입힌 벽의 반사가 더해져 맞은 편에 있는 진설병상(陳設餠床)을 비춘다. 상 위에는 안식일마다 새것으로 진설해 놓은 떡이 있다. 제사장은 방금 물러낸 떡을 먹는다. 성령의 조명을 받아야 말씀의 떡, 생명의 떡을 먹을 수 있다.

하나님도 몰카이시다. 외람된 표현이 아니기를... 보지 않는 것 같아도 보시는 하나님, 은밀한 가운데 들으시는 하나님이시다. 그걸 예수님도 아셨다.

너는 기도할 때에 네 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 네 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 네 아버지께서 갚으시리라(마 6:6)

그러고 보니 하나님은 몰카의 원조이시다. 거룩한 몰카다. 이걸 다윗도 알았던 모양이다. ‘다윗의 시, 인도자를 따라 부르는 노래’라는 표제어가 붙은 시편 139편에서 확인해 보자.

1 여호와여 주께서 나를 살펴 보셨으므로 나를 아시나이다 2 주께서 내가 앉고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 3 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴 보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니··· 7 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리이까 8 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 스올에 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다 9 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 10 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다

직관하신다. 수직으로는 위로 하늘부터 아래로 땅속 스올까지, 수평으로는 바다 끝까지 먼저 가 계시며 다 보시는 분이다. 어디에나 계시고 무엇이나 아시는 하나님이시다.

부목사로 사역하던 때 일이다. 예배당에서 결혼예식이 있을 때면 종종 재미있는 일이 생긴다. 예식이 끝나고 식사까지 마친 하객들이 본당 입구로 올라가는 계단 옆 거울 앞으로 찾아온다. 대부분 여성들이다. 짐작하겠지만 점심 직후이니 혹시나 해서다. 입술을 모으고 루즈를 다시 바르기도 한다. 심지어 입을 크게 벌리고 이쑤시개로 치아 사이의 잔해를 제거하기도 한다. 흔히 보는 모습이다. 문제는 이 거울에 있다. 밖에서는 거울이지만 안에서는 투명 유리이다. 결혼식 하객이니 꾸밀 대로 꾸몄다. 젊은 여성이면 또 얼마나 신경 썼겠는가? 그런 여성이 유리 한 장을 사이에 두고 의자에 앉아 있는 바로 내 앞에서 입을 벌리고 이리저리 살피는 모습이라니. 바로 코앞에 낯선 남자가 있다는 사실을 상상이나 했겠는가!

내가 분명히 살피고 확인해도 그 확인조차 확신할 수 없을 때가 있다. 내 눈에 보이지 않았으니 보지 않을 거라고, 없을 거라고 생각하는 우리의 우매함이 이렇지 않을까 싶다. 우리 시력은 한계가 있다. 가시광선만 볼 뿐 감마선, 엑스선, 자외선, 적외선은 보지 못한다. 미세한 마이크로의 세계도 보지 못한다. 그뿐인가. 우리 귀는 16Hz~20,000Hz 사이의 가청 한계가 있다. 아주 작은 소리도 듣지 못하고 아주 큰 소리도 듣지 못한다. 나이가 들면서 이 한계의 상한선과 하한선의 간격이 점점 좁혀진다. 그러니 보이지 않는다고 없다 하지도 말고 들리지 않는다고 없다 하지도 말자.

찬송 시가 있다. 원래 윌리엄 커싱(William O. Cushing, 1823~1902) 목사가 1878년에 작사한 것을, 일본인 미다니 다네기찌(三谷種吉, 1868~1945) 목사가 1901년에 개사한 것을 다시 우리말로 번역한 것이다. 커싱은 “그러므로 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자”라는 호세아 6:3 말씀을 읽고 영감을 받아 작사했고, 개사한 미다니 목사는 고후 5:7 말씀 “이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로라”에 근거하여 번역했다. 우리에게도 익숙한 찬송가 545장이다.

이 눈에 아무 증거 아니 뵈어도 믿음 만을 가지고서 늘 걸으며 / 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라

예루살렘성전 헌금함은 여인의 뜰에 있었다. 여인의 뜰에는 여자만 아니라 제사장과 남자는 물론 이방인도 입장할 수 있었으니까. 부자들이 몰려 와 헌금했다. 누가 봐도 옷차림새가 다르고 걸음걸이까지 다르다. 사람들은 부러워하며 주목했으리라. 이어 한 여인이 헌금함에 총총걸음으로 다가온다. 남루한 차림에 부끄러운 듯 누가 볼까 두 렙돈을 넣고는 재빨리 떠난다. 아무도 못 본 것을 다행스럽게 여기며 걸음을 재촉했으리라.

하지만 예수님은 다 보셨다. 작정하고 헌금함 바로 맞은편에 앉아 헌금하는 사람들을 주목하셨던 거다. 뚫어지게 바라보셨다. 아니 관찰하셨다는 말이 맞을 것이다. 정말인지 확인해 보자.

예수께서 헌금함을 대하여 앉으사 무리가 어떻게 헌금함에 돈 넣는가를 보실새 여러 부자는 많이 넣는데 한 가난한 과부는 와서 두 렙돈 곧 한 고드란트를 넣는지라 예수께서 제자들을 ‘불러다가’ 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 ‘이’ 가난한 과부는 헌금함에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었도다 그들은 다 그 풍족한 중에서 넣었거니와 ‘이’ 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유 곧 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라(막 12:41~44).

과부에 대한 예수님의 표현이 어떤가. ‘이’ 가난한 과부이다. 지시대명사 ‘이’는 가까이 있는 것(사람)을 가리킨다. 주된 관심 대상이다. 부자들을 두고는 ‘그들은’이다. 멀리 있다. 3자일 뿐이다. 부자들이 먼저 헌금하고 과부가 나중에 했으니 그렇다고? 팩트 체크 들어간다. 과부의 헌금을 보신 예수님이 바로 말씀하시지 않았다. ‘제자들을 불러다가’ 이르시되. 제자들은 입대한 훈련병들이 아닌 민간인(?)들이다. 칼같이 모이지 않았을 것이다. 한두 명도 아닌 열두 명 모두 모이자니 시간이 꽤 걸렸을 터. 그 사이 여인은 벌써 저만치 멀어지고 있었을 것이다. 그런데 ‘저’ 과부가 아니라 ‘이’ 과부다. 그것도 두 번이나(42, 43절). 여기서 끝이 아니다. 이 ‘가난한’ 과부라 하셨다. 옷이 남루했을 것이니 알아보셨을 거라고? 그럼 ‘생활비 전부’란 표현은 어떻게 설명할 텐가. 보이지 않는 것을 보시고 알 수 없는 것을 아시는 분, 우리 예수님이다.

이스라엘 백성들이 광야에서는 이동에 편리한 외실과 내실의 2칸 천막에서 지냈을 것이다. 가나안 정착 후 일반 백성들의 집은 4방(4 room house) 구조로 바뀐다. 4방 구조란 집 안에 기둥을 세우고 직사각형의 안뜰을 둔 뒤, 좌우 공간과 기둥 뒤편의 공간까지 총 4개의 구역으로 나누는 형태를 말한다. 기둥으로 구분된 좌우편은 가축들을 위한 공간이고, 뒤편 넓은 방은 창고이다. 부엌과 창고와 외양간이 양측에 있고 그 중앙은 지붕을 덮지 않은 안뜰이며 내실은 침실로 사용했다(지붕이 덮힌 집 지붕 위에서 목욕했을 것이라는 주장도 있다. '고대 이스라엘 가옥 구조 중 עליה은 무엇인가', 임미영). 그러니 안뜰은 마치 우리나라 ㅁ자 모양의 옛집 마당을 닮았다. 이런 집 마당은 외부에서는 볼 수 없고 하늘에서만 볼 수 있다.

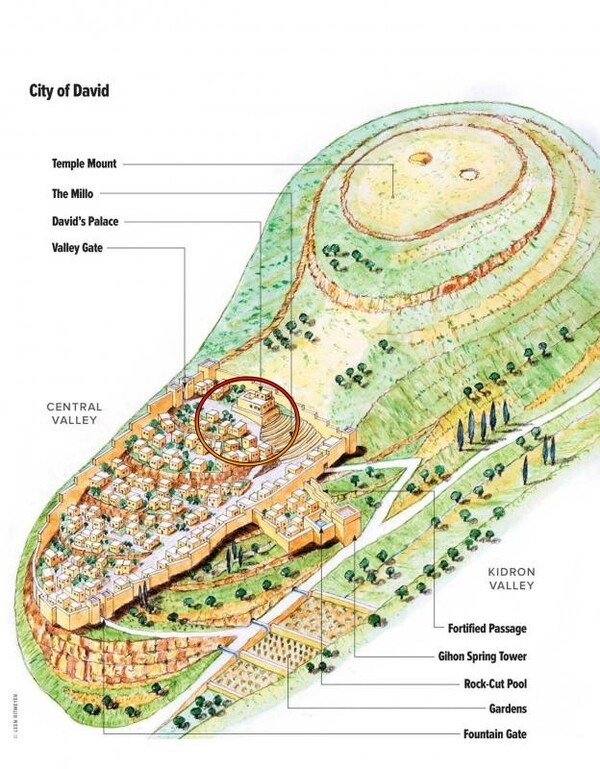

다윗의 왕궁은 오늘날 예루살렘 성전산 남쪽 끝에 있었다. 왕궁 남쪽은 급경사 지대이고 그곳에 민가가 밀집해 있었다. 다윗은 왕궁 지붕을 거닐다가 여인의 목욕 장면을 목격했다. 굳이 말하자면 목욕이 아닌 ‘뒷물’이다. 곧 지붕 없는 자기 집 마당에서 생리가 끝나 뒷물하던 여인을 높은 지대의 왕궁, 그것도 지붕 옥상에서 내려다본 훔쳐보기다. 누구도 다윗의 시선이 머무는 곳에 목욕하는 여인이 있음을 볼 수 없다. 쌍방 시선이 아니라 일방 시선이다. 낮잠을 자고 일어나니 해가 기울고 있다. 왕궁 지붕을 거닐면서 남몰래 훔쳐본 ‘몰카’였으니 얼마나 짜릿하고 또 아름다웠을까? 그래서 성경은 밧세바를 아름답다고 하지 않고 다윗이 ‘보기에’ 아름다웠다고 한다.

그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 랍바를 에워쌌고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라 '저녁 때에' 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 '그 곳에서 보니' 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 '보이는지라' 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아뢰되 그는 엘리암의 딸이요 헷 사람 우리아의 아내 밧세바가 아니니이까 하니 다윗이 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침하매 그 여자가 자기 집으로 돌아가니라(삼하 11:1~4)

한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 ‘보이는지라’. 게다가 ‘그 곳에서 보니’라고 한다. 적당히 먼 거리, 살짝 어두운 저녁 조명, 심히 아름다워 보일 수밖에. 정작 나신으로 목욕하는 여인은 다윗의 시선을 의식하지 못한 채였으니 완벽한 훔쳐보기다.

2005년 히브리 대학의 고고학자 에일랏 마자르(Eilat Mazar)에 의해 다윗성이 발굴되었다. 궁전 아래 지역에서는 ‘아히엘의 4방 가옥’도 드러났다. 이 집을 밧세바의 집으로 단정할 수는 없지만 전형적인 백성들의 가옥 구조였다.

아히엘의 집 3D 동영상 https://madainproject.com/house_of_ahiel#gallery-8

다윗 궁 3D 동영상 https://timeline.cityofdavid.org.il/event/king-davids-palace/

《성경의 에로티시즘》이란 책에서 차정식 교수도 이런 장면들을 언급한다. 다윗의 훔쳐보기가 대표적이다. 심지어 남성의 시각으로 기록된 성경이 아니냐는 주장들도 있다. 다윗은 자신의 죄를 덮기 위해 수단 방법을 가리지 않는다. 숨어서 훔쳐보았듯이 왕의 권력을 이용하여 숨어서 사람을 보낸다. ‘보낸다’는 말이 이 사건과 관련하여 열두 번 나온다(삼하 11장). 자기를 숨긴 채 덮고 또 덮으려는 다윗의 계산이다. 우리아도 사라졌고 밧세바도 왕궁으로 데려오는 데 성공한다. 다윗의 완전한 몰카, 완전범죄다. 아니 완전범죄일 뻔했다. 가만히 지켜보시던 하나님이 움직이신다. 다윗이 숨어 자신의 권력으로 사람을 ‘보냈던’ 바로 그 방법 그대로 하나님도 ‘보내신다’.

여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니(삼하 12:1)

다윗은 열두 번이나 사람을 보내 사건을 은폐하고 완벽하게 덮으려 했지만, 하나님은 딱 한 번 보내셨다. 다윗의 열두 번과 하나님의 한 번이다. 완벽한 역전이다. 숨어계시는 하나님, 그러나 다 지켜보시는 하나님이다. 하나님은 몰카다. 사진은 몰카다.