신재철 목사 / 초원교회 원로, 부산외국어대학 초빙교수

2001년에 고려 교단을 떠나 고신교단에 합동할 때 2번 조항에 “신학생들은 고려신학대학원으로 편입한다.”라는 합의가 있었다. 2015년에는 4번 조항에 “고려신학교 신학원(M. Div. 과정)은 고려신학대학원의 역사와 병합하며, 졸업자의 학적은 고려신학대학원에서 관리하고, 재학생은 신입생으로 입학(특례)하게 한다. 고려신학교 여자신학원은 해 노회에서 운영한다.”라는 합의가 있었다. 고려신학교는 하찬권 목사가 서울시 성동구 왕십리로 28길 1-1길에 소재한 서울제일교회에서 시작한 학교로 하 목사는 자신의 저술마다 서울고려신학교 창설 및 교수 역임이라고 밝히고 있다. 이 학교를 석원태 목사가 계승한 것이었다.

이 무렵 고신교단에서 분리된 경남(법통)노회가 함께 함으로 손명복 목사를 교장으로 서울 서대문구 현저동 100번지 소재 영천교회당을 임시교사로 결정했다. 그러나 경남(법통)노회 측과 분리되면서 복교된 고려신학교가 그들의 운영 하에 들어가게 되자 석원태 목사는 크게 실망하여 새롭게 강유중 박사를 교장으로 추대하여 고려신학교를 재정비하였지만, 이도 얼마 가지 못하여 고려신학교 운영권 문제로 강유중 박사 측과 석원태 목사 측으로 양분되었다. 결국 석원태 목사는 자신이 고려신학교 교장에 취임하여 직접 학제를 관장하고 자신이 섬기는 교회의 장로가 재정을 관장하는 점만이 고려신학교를 정상적으로 운영할 방법이라고 생각하게 되었다. 이리하여 당시 경향교회에서 봉사하고 있던 정겸효 장립 집사를 고려신학교 서무과장으로 발령하고 석 목사 자신이 교장으로 취임하면서 실제로 고려신학교를 발전시키는 하나의 계기를 마련하게 되었다. 이러한 조치는 곧 고려 교단이 성장하는 하나의 동력원이 되었다.

그리고 하찬권이 서울제일교회를 떠나 미국으로 떠나게 되자 1976년 1월 학교 임시교사를 서울 서대문구 현저동 100번지에 소재한 영천교회당으로 결정하고 수업을 재개한 고려신학교는 1976년 3월 9일 서울 종로구 평창동 11번지에 소재한 삼각산 제일기도원 별관을 구하여 그 학기부터 그곳에서 수업을 진행하였다. 그 후 1979년 4월 9일에 서울 청량리에 소재한 동도교회 교육관을 임차하여 수업을 계속하였으며, 1981년 3월 2일에는 서울 강남구 신사동 376-2번지에 소재한 상아탑학원 2층 일부와 3층을 임차하여 학사를 진행하였다. 그러다가 1983년 2월 서울 영등포구 여의도동 53번지에 소재한 경향교회당 교육관을 임시로 임차하여 신림동에 새로운 교사가 완공되기까지 임시 수업하였다. 이때까지는 신학교 건물을 소유하지 못하여 세칭 ‘보따리 신학교’로 불리다가 마침내 1983년 9월 6일 학교 교사를 서울시 관악구 신림동 244-144번지로 신축 이전하였다.

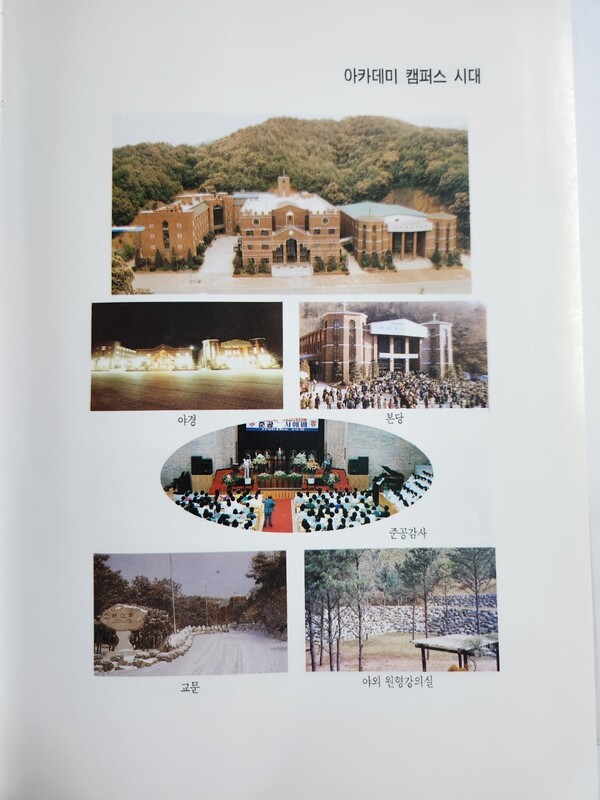

고려신학교는 칼빈의 제네바 아카데미(Geneva Academy)를 꿈꾸며 경기도 파주군 파평면 눌노리 산 2번지에 6만 평의 대지를 매입하여, 1989년 7월 17일 고려신학교 아카데미 캠퍼스 건립 기공 예배를 드렸다. 1990년 8월에는 교사를 완공하여 마침내 1990년 9월 13일 전교생이 제2학기 개강예배를 드리고 입소하여 수업을 시작하였고, 1991년 6월 20일 아카데미 캠퍼스 준공 감사예배를 드렸다. 이 아카데미 캠퍼스는 고려신학교 캠퍼스와 경향수양관이 공동으로 사용하고 있었으며 총회 측에서 보면 고려신학교 교사이고, 경향교회 측에서 보면 경향수양관인데 건립 기금의 상당 부분은 경향교회 성도들의 헌금으로 이루어졌다. 경향교회 담임목사로서 당시 고려신학교 교장인 석원태 목사는 자신이 죽기 전에 분명하게 선을 긋겠다고 공적인 모임에서 자주 공언한 바 있으나, 애매한 상태에 놓여있다가 2015년 고려총회와 고신총회가 합동하면서 석원태 측의 소유로 남게 되었다.

문산에서 학사 일정을 진행하던 중 1993년 고려신학교는 증축 공사를 시작하여 본관과 도서관을 6만 평 대지 위에 건평 3,200평에 달하는 시설로 넓혀 1994년 6월 준공하여 신학교로 운영했다. 비록 그 시설이 총회 직영 고려신학교의 재산으로 등기되어 있지는 않으나 목회자 후보생들을 양육하기에는 부족함이 없는 시설이 되었다. 이처럼 고려신학교가 외형상 발전을 거듭해 왔지만 사실상 교수 확보는 커다란 난제였다. 학교설립 초기의 교수진은 공인된 학위를 취득한 이들로 구성되었으나, 전임 교수가 아니라 강사로 봉사하였으므로 교육과 학생 지도에 한계가 있었다.

2001년과 2015년 합동 시 신학생들을 고려신학대학원에 편입 내지는 학적 관리를 하는 점으로 합의했다. 이는 양 총회의 신학교도 통합하였다는 의미를 부여할 수가 있다. 하지만 고려신학교의 인적 자원인 신학생뿐만 아니라 학교 건물 등 재산권도 통합되어야 함이 당연했다. 하지만 전기한대로 고려신학교가 경향교회의 수양관으로 맞물려 있었고, 실제로 재산권을 행사할 위치가 석원태 목사 측에 있었기에 어려움이 따랐다. 그래도 고려총회와 고신총회가 통합하는 시점이어서 고려 측 목사들은 자신들이 헌금하고 운영에 참여한 부분이 있어 재산권을 일부라도 주장할 수가 있었다. 석원태 측에서 이를 거부하는 상황에서 찾는 길은 소송을 통하여서만 가능했으나, 성도 간의 불신 법정 소송을 반대하는 명분을 주장하고 고신총회에도 통합의 조건으로 이를 요구한 시점에서 소송에는 제한이 따랐다.

결국 고려총회는 신학교 재산권은 포기할 수밖에 없었고 그 형편을 훤히 아는 고신총회에서도 통합의 기쁨으로 만족하고 소송을 통한 재산권 요구까지는 하지 못하였다. 고려총회 40년사 108면에는 “하루아침에 신학교 건물과 재정과 직원들에 대한 소유권을 상실한 총회는 완전히 처음부터 다시 시작하는 어려움을 겪어야 했다. 신학교를 시작할 건물도 교원들도 직원들도 턱없이 부족했기에 신학교는 와해 일로에 있었다.”라고 적었다. 109면에는 “이제 2015년 9월 고신 측과 역사적인 통합의 후속 조치에 따라 신학원 학생들 가운데 일부를 특례입학으로 고려신학대학원에 입학시키는 것으로 고려신학교 신학원은 폐지되었고”라고 적었다. 사실상 총회 차원의 신학교 통합을 기술했으나 이 부분에 있어 고려신학교의 재산이 고려신학대학원에 합해지지는 못한 통합이었다.