공기화 / 부산교육대학교 명예교수ㆍ땅끝교회 은퇴장로

포구가 많은 기장에는 아름다운 경치를 지닌 대臺라 이름을 한 네 곳이 있다. 시랑대侍郞臺, 삼성대三聖臺, 오랑대五郞臺, 황학대黃鶴臺이다.

‘시랑대’는 용궁사 근처에 있다. 용궁사에서 시랑대로 바로 들어가지 못하고, 갈 때마다 산길을 빙 둘러서 갯바위를 타고 글이 새겨져 있는 바위 쪽으로 가야 하는 것이 다소 번거롭다. 그러나 산길은 조용해서 좋다. 막상 그곳에 가면 시랑대 뒷면에 기암괴석 몇 개가 둘러 있어 경치의 아름다움을 더하고 있다.

기장의 여덟 명승지 중 하나인 시랑대侍郞臺는 기장읍 시랑리 동부마을 남쪽 해동 용궁사 옆 갯바위 위에 있다. 이곳은 원래 원앙대鴛鴦臺였는 데, 1733년 이조참의였던 권적權楠이 좌천되어 기장 현감으로 부임하여 그곳 절경을 보고 바위 위에 시랑대侍郞臺라고 새긴 후에 그곳을 시랑대라고 불렀다.

시랑대에 가면 그곳을 찾은 묵객들이 바위에 시를 남겨 두어 그곳을 찾는 사람들에게 관심을 두고 있다. 엄신영 제우영 차권대랑차운嚴信永 第宇永 次權待郞次韻이란 제목으로 시가 적혀 있다. 기장군 출신인 엄신영이 1894년 홍문관 교리로 있으면서 아우와 함께 시랑대에 와서 그곳에 새겨진 권적의 시를 읽고 시를 적어 바위에 새긴 것이다. 기장 현감이었던 손경현도 다른 바위에 학사 을미중하 손경현學士 乙未仲夏 孫庚鉉이라 새기고 그 위에 시를 남겼다. 또 수각교의 증축을 감독하였던 이후서李厚瑞도 이곳에 시를 남겼다.

1970~80년대 이곳 시랑대에 해안경비 군사시설을 설치하면서 많이 훼손되었으나 위 세 사람의 시는 판독 가능하다. 그러나 기타 그곳에 새겨진 많은 시문이 훼손되어 찾을 길 없는 것은 아쉽다.

‘삼성대三聖臺’는 기장읍 삼성리 삼성 마을의 남쪽 해변을 말한다. 일광해수욕장은 이을포 강송정 끝자락부터 학리 포구까지다. 일광해수욕장 해변을 걸어 무심코 이 마을을 지나다가 삼성대 비석을 본 적이 있다. 언제부터 이곳을 삼성대라 했는지 연대는 알 수 없으나 일광해수욕장 가운데 4~5m의 높이로 된 둔덕을 삼성대라고 부른다.

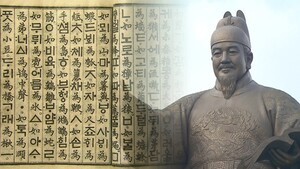

이 지역 주민들은 고려 말에 정몽주, 이색, 이숭인 등 문인들이 이곳에 와서 경치를 즐겼다고 한다. 포은이 1375년(우왕 1년)에 언양현(울산 울주군) 요도에 유배되었던 적이 있었다. 그때 이곳으로 왔을 것으로 유추할 수 있다. 그런데 삼성대에서 그리 멀지 않은 세룡암 경내에 1935년에 세운 정포은유촉비鄭圃隱遺囑碑가 있다. 이 비는 포은이 이곳에 왔다기보다 삼성대 유래를 토대로 했을 가능성이 많다.

사실 ‘정말로 이들이 이곳에 왔을까?’라는 의문이 드나 이곳 사람들이 고려의 충신이자 문인인 세 분을 존경하여 삼성대라고 하지 않았을까 한다.

어릴 적 소꿉놀이 친구였던 정애 누나, 그 누나가 일본에서 돌아와 이곳에 정착해 산단다. 어릴 때는 소꿉놀이 친구였고, 대학 시절에는 책을 읽고 독후감을 나누던 좋은 친구였다. 조만간 만나서 삼성대와 바다 이야기, 그리고 살아온 이야기들을 들을 참이다.

‘오랑대’엔 두 차례 갔다. 시인이자 사진작가인 김종헌 시인이 사진 찍으러 가자고 하기에 양윤형 시인과 함께 송정 해변을 찍고 이곳에 왔다. ‘기장에 이렇게 아름다운 곳이 있을까?’라며 적이 놀랐다. 그다음 딸네 가족과 함께 이곳에 왔을 때 캠핑할 수 있게 주위가 잘 정비되어 있어 또 놀랐다. 커피를 마시며 중학생이 된 외손녀 온유와 함께 이곳의 풍경을 감상하였다.

이곳 주민들은 기장읍 연화리에 있는 넓고 평평한 잔디밭인 오랑대五郞臺에는 정확한 설화가 없다고 한다. 옛날 기장에 유배왔던 친구에게 다섯 친구가 찾아와 이곳 경치에 취하여 술과 가무를 즐기고 시를 지으며 놀았다는 데서 연유되었다고 한다. 오랑대 바다 바위 위에 티벳의 작은 암자와 같은 해신당이 세워져 있다.

이곳의 긴 포구와 아기자기한 크고 작은 갯바위들이 아름답다. 마치 이들은 바다의 이야기를 소곤대는 듯 평화롭다. 경치에 비해 전래된 이야기는 너무 밋밋하여 유감이다. 인생이란 다 그런 것 아니겠는가? 정답이 정작 정해져 있으면 재미가 없을 테니 말이다.

‘황학대’는 기장읍 죽성리 두호 마을 바다 쪽으로 돌출된 암반 위에 소나무 숲으로 된 곳에 있다. 황학대는 큰 해송이 죽성竹城을 가리키는 이정표처럼 서 있는데 그 위의 왜성이 잘 보존되어 남아 있다. 그리고 당산목인 큰 해송으로 뒤덮인 산당이 있다. 그 아래로 내려가면 황학대와 드라마 세트인 작은 성당에서 하루를 기원하며 무슨 이야기를 꾸밀까 하고 기웃거리게 한다.

몇 해 전에 한 민속학자가 귀양 왔던 윤선도가 이곳에 나는 황학을 바라보며 시름을 잊고 세월을 보냈다고 잘못 말하였는데 후에 문헌을 통해 바른 황학대의 유래를 알게 되었다.

황학대는 송림으로 둘러싸여 있어 가까이서 보지 않으면 바위 색깔이 황색인지 잘 알 수 없다. 그러나 실제 이곳의 바위는 길게 한 덩어리가 되어 바다에 돌출되어 있는데 그 모양이 황학이 나래를 펴고 있는 것 같다고 하여 황학대라 했다.

이곳은 시조 문학의 태두인 고산 윤선도孤山 尹善道의 귀양지였다. 그는 삼십 대에 함경도 경성에서 일 년 동안 귀양살이하다가 기장으로 옮겨 유배되었다. 기장 유배 중이던 그는 백사장 건너 노송이 우거진 곳을 황학대라 하였는데 옛날 신선이 황학을 타고 하늘로 올라갔다는 전설이 있는 양자강 하류의 황학루黃鶴樓에 비유하여 황학대란 이름을 붙였다.

고산은 유배 생활하는 동안 마을 뒤에 있는 봉대산에 올라 약초를 캐어 병마에 시달리는 죽성 주민들을 보살폈다. 그들은 고산을 보고 한양에서 온 의원님이라고 불렀다고 구전되어 내려온다.

죽성에 있는 두모포는 한때 경상좌수영이 있던 곳이다. 기장의 구포九浦 중 하나이며 맑고 잔잔한 바다가 주위의 푸른 송림을 담아 눈을 시원하게 한다. 성에 오르면 그래도 남아 있는 왜성치고는 잘 보존되어 있다. 바다와 주위가 한눈에 다 들어온다. 사람들이 죽성을 떠났다가 왜 다시 찾는지 이유를 알겠다. 이곳에는 주위가 아름답다. 삶과 역사의 현장이 잘 구비되어 있는 곳이다. 지난날의 이야기가 잘 전래 되어 내려오는 곳이다.

아마 이곳의 향수가 다시 오게 이끄는 듯하다. 그래, 나 역시 이곳에 다시 오리라. 진한 바다의 향수가 나를 이끌 때 몸을 일으킬까 한다.

| 공기화 장로 / 서울대를 졸업하고 부산교육대학교 체육교육학과 교수로 재직하다 정년퇴직한 명예교수이다. 부산에서 태어나 부산에서 거의 인생 전부를 보낸 토박이이기에, 남다른 애정으로 부산과 관련한 글을 즐겨 쓰면서 부산문인협회와 한국장로문인협회 등에서 활동하고 있다. |