오총균 목사 / 시흥성광교회 담임목사ㆍ한국특화목회연구원장ㆍ한국목회자후원센터 대표ㆍ미국 풀러신학대학원 목회전문박사ㆍ시흥시서구기독교연합회 제28대 회장

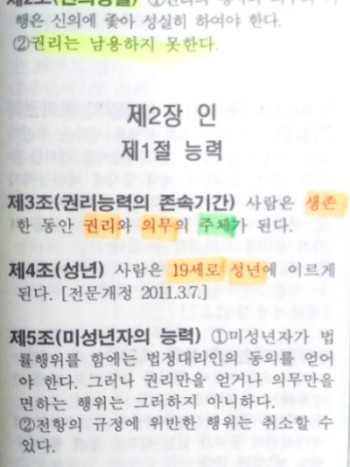

1. 헌법 권징 제5조 제1항에 의거할 때 ‘면직’은 직원의 신분을 박탈하는 벌이고, ‘출교’는 교인명부에서 제명하여 교회출석을 금지하는 벌이다. 따라서 동현교회 장로 4인은 총회 재판국에서 면직ㆍ출교가 확정판결 된 날로부터 장로의 직이 박탈되어 동현교회 장로의 신분(직원)이 상실됐다(헌법 권징 제34조 제2항). 아울러 동현교회 교인명부에서 제명되어 동현교회 교인 자격도 상실됐다. 그리고 시벌과 동시에 본 교단 소속 교인의 지위를 잃었다. 이들은 면직ㆍ출교 책벌의 시벌과 함께 법집행에 따른 법적 사망자가 되었다. 법리적 측면에서 종교적으로 사망한 자들이며 그 어떤 권리행사도 행할 수 없는 자들이 되었다. 국가 민법 제3조에서 ‘권리능력의 존속기간’을 생존한 동안만으로 한정하며, ‘사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.’고 규정하고 있는 점에 비추어 이 법적 규정이 이 같은 법리적 판단을 뒷받침한다.

2. 제103회기 총회 헌법위원회에서는 53번 해석에서 피고인과 피고인 소속 치리회가 해벌청원을 할 수 있다고 헌법 권징 제137조를 근거로 해석한 바 있다. 그러나 헌법 권징 제137조에는 피고인과 피고인의 소속 치리회가 해벌 청원할 수 있다는 명시가 없다. 헌법 그 어디에도 해벌 청원권 자에 대한 규정이 없다. 면직ㆍ출교된 자는 소속 치리회 명부에서 그 이름을 제명했기 때문에 유기책벌을 받은 경우처럼 헌법 권징 제134조 제1항에서 명시하고 있는 시벌 중에 있는 자의 지위가 없으며 소속 치리회조차 없다(헌법시행규정 제3조 제4항). 그러한데도 소속 치리회가 해벌청원을 할 수 있다고 해석한 것은 면직ㆍ출교라는 책벌의 중대성에 대한 법리 오인에서 비롯된 것이다. 소속 교회와 소속 치리회에서 제명된 이들은 해벌을 청원할 권리도, 치리회 석상에서 자복할 권한도 없다. 그런데 이들이 해벌청원을 하지 않았고, 총회에서의 자복을 하지 않은 사실을 들어 해벌결의를 한 총회결의가 무효라고 판단한다면, 이는 살아있는 사람에게만 허용되는 법적 권리를 죽은 자들에게도 적용하겠다는 논리와 같다. 이것이 헌법 권징 제134조에 근거하여 총회에서 해벌자의 자복이 없었다는 점을 사유로 해벌 의결한 총회 결의를 무효로 할 수 없는 이유다.

3. 헌법 정치 제77조 제1항에 의거할 때 ‘노회는 노회 구역 안에 있는 각 지교회를 총찰할 직무’를 지닌다. 이에 따라 평남노회 내 지교회를 총찰할 책무가 있는 해 노회장(당연직 총회원)이 해 노회 소속교회인 동현교회 장로였던 4인에 대하여 해벌을 총회에 청원한 것은 위법이라 할 수 없다. 총회에 각종 청원, 헌의, 문의, 진정, 상소할 권한 행사권이 노회에 부여되어 있다는 점(헌법 정치 제77조 제8항)에서 총회에 해당 권한을 행사할 권한 소유권자인 노회장이 소속 지교회 내의 분쟁 해결을 위해 화해와 용서 차원에서 해벌을 청원한 것은 용서를 사랑의 시작으로 선정한 제110회기 총회 주제(사55:7,엡4:31-31)에 부합될 뿐만 아니라, 용서를 실천하라 하신 예수 그리스도의 말씀(마18:21-22,막11:25)에도 부합된다. 총회에 합법적인 청원권을 행사할 법적 지위를 가진 자가 노회장이라는 점에 비추어 볼 때, 해 노회장만이 동현교회 내의 분쟁 해소를 위해 나설 수밖에 없는 상황(당회장은 비총대임)에서 이 같은 취지와 열망을 담아 동현교회 장로였던 4인에 대한 해벌을 청원했던 해 노회장의 행위는 업무상 정당행위로 볼 수밖에 없다. 따라서 해 노회장의 지교회 총찰 직무를 수행한 해벌청원 행위를 문제 삼아 문제를 제기하는 것은 ‘위계에 의한 업무방해행위’에 해당되며, 제110회 총회 주제를 무력화시켜 총회를 어지럽히고, 용서 실천을 명하신 예수 그리스도의 말씀에 정면으로 도전하는 것이 된다.

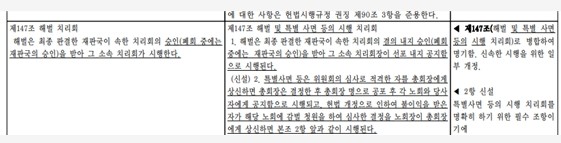

4. 제110회 총회는 헌법 권징 제137조에 의거하여 해당자들의 해벌을 결의하고, 총회장은 해당 법규(헌법 권징 제137조)와 해벌 결의된 제110회 총회결의에 근거하여 해벌을 공포(선포)했다. 본래 2014. 12. 8. 개정되기 이전의 해당 규정 헌법 권징 제137조(개정 이전은 제147조)는 이러했다. “해벌은 최종 판결한 재판국이 속한 치리회의 승인(폐회 중에는 재판국의 승인)을 받아 그 소속 치리회가 시행한다.” 그러나 제98회 총회(총회장/김동엽 목사)는 ‘해벌의 신속한 이행을 위하여’ 해당 규정을 현재의 규정과 같이 부분 개정을 추진했다. “해벌은 최종 판결한 재판국이 속한 치리회의 결의 내지 승인(폐회 중에는 재판국의 승인)을 받아 그 소속 치리회장이 선포 내지 공지함으로 시행된다.” 2014년 12월 8일 제99회 총회장(정영택 목사)은 해당 법규(당시/헌법 권징 제147조)의 개정을 공포하면서 개정된 법규대로 시행할 것을 공지했다. 해 규정에서 적색으로 표시된 부분이 해벌 신속 이행을 위한 취지로 부분 개정된 내용이다. 2014년 12월 8일 개정 이전에는 최종 판결한 재판국이 속한 치리회의 승인(폐회 중에는 재판국의 승인)을 받아 해벌을 요청한 소속 치리회가 해벌하도록 되어 있었다. 그러나 2014년 12월 8일 개정 이후에는 해벌의 신속한 이행을 위하여 최종 판결한 재판국이 속한 치리회가 해벌을 결의한 후, 해벌 결의한 소속 치리회장이 선포 내지 공지함으로 해벌의 효력이 발생하도록 하였다. 따라서 제110회 총회에서의 해당자들 해벌은 해당 법규에 따라 결의하고 총회장이 공포하였으므로 그 법적 효력이 공포 즉시 발효됐다. 마치 총회 재판국이 판결을 선고한 날로 판결을 확정 짓는 것과 같다. 그리고 해벌 이후 별도의 절차는 필요로 하지 않는다(제106회기 총회 헌법위원회 제29번 해석 참조). 그 이유는 총회의 해벌결의로 당사자의 해벌 신임도 내포됐다고 봄이 타당하기 때문이다.

5. 헌법 정치 제87조 제4항에 의하면 총회는 대한예수교장로회 헌법을 해석할 전권이 있다. 이에 반해 헌법위원회는 총회 폐회 후 헌법해석 권한 있는 총회의 상임기관이다. 헌법 해석의 전권을 지닌 총회 총대들이 총회 본회(本會)에서 결정한 해벌의결에 대한 총회결의를 능가할 권한이 총회 보조기관 그 어디에도 없다. 현행 교단법 및 법적 체계상 헌법위원회가 ‘총회결의’에 대하여 그 효력의 유·무효 해석 판단을 내릴 권한은 없다. 교단 헌법은 헌법위원회에 최고 치리회(헌법 정치 제83조)의 행정행위인 ‘총회결의’까지 무효화시킬 수 있는 판단 권한을 부여한 바 없다. ‘총회결의’는 총회에 부여된 치리3권(입법,사법,행정)중, 헌법이 보장하는 ‘행정권’ 행사 행위이다(헌법 정치 제63조 제2항). 이 행정권한 행사에 대하여 헌법위원회에 부여된 유효·무효에 대한 법리판단은 치리회 재판국이 심판한 사법행위(권징)에 대한 질의 요청 시로 국한된다(헌법시행규정 제36조 제4항). 헌법에 의한 사법적 심판 없이 헌법시행규정(헌법위원회)에 근거하여 상위법인 헌법에 보장(헌법 정치 제87조 제11항)된 총회의 행정적 결정(결의)을 판단하여 무효화하는 것은 법리에도 부합되지 않을 뿐 아니라, 실제적으로 그런 권한 자체를 헌법이 부여한 바 없기 때문에 총회결의 효력 유ㆍ무를 해석하는 것은 적절하지 않다. 종합할 때 총회의 해벌 결의가 재판에 의해 무효로 확정 짓지 않는 한 헌법위원회의 해석으로 그 효력을 무효로 할 수는 없다.

6. 교단 헌법이 헌법위원회에 법리판단 권한을 부여한 것은 재판 부당성(不當性)의 존부(存否)에 대한 심판을 통해 소송 당사자의 억울함을 구제하기 위함이다. ‘총회결의’는 사법적 판단(권징)이 전제되지 않은 헌법위원회의 ‘무효’해석만으로 그 법적 효력을 발생시키지 못한다. 「총회결의」에 대한 적법성 판단은 사법적 판단, 즉 권징(행정쟁송)에 의한 그 적법성 여부의 심판결과를 전제로 한 경우만으로 법적 효력을 발생시킨다(헌법 권징 제153조 및 154조). 이 경우 ‘총회결의’가 교단 최고법인 헌법과 합치하면 그 결의는 적법이며 곧 법이며 치리회의 최종 확정(결론)인 것이다. 헌법시행규정 제74조 제2항에서 총회의 상임 부ㆍ위원회를 그 치리회의 보조기관으로 명시하고 있다. 그러함에도 총회장이 제110회 총회 재석 총대원들 다수의 찬성으로 가결된 총회 본회의 해벌의결을 총회의 보조기관인 해석 기관에 맡겨 효력 유ㆍ무를 묻는 것은 최고 치리회의 지위와 권능을 스스로 폄하하는 것이다. 그리고 이는 위헌 소지가 다분하다. 이미 헌법 권징 제137조에 의거하여 재석 인원 605명(헌법위원회 위원들 9명도 포함)의 찬성(가결)으로 해벌을 결론 내려 총회장이 공포한 것은 모든 법적 요소를 흡입하여 기속하는 법적 권능과 효력을 지닌다.

7. 총회장이 총회결의에 의거하여 공포한 해벌결의는 국회가 만든 법률을 대통령이 공포함으로써 법적 효능을 발휘함 같은 권세를 지닌다. 헌법의 권능 및 행정능력을 지닌 총회결의와 총회장의 해벌공포는 그 자체로 강제적 효력을 발휘하는 힘을 지닌다. 따라서 총회 임원회는 헌법위원회에 해석을 의뢰하며 해벌결의의 신속한 이행을 지연하지 말고, 605(총회의결수):9(헌법위원수)의 총회 내 결과의 의미를 되새기며 해벌 치리회답게 총회장이 공포한 해벌이 시행되도록 신속한 조치를 취해야 한다. 이것이 교단 총회의 권위를 추락시키지 않고 반석 위에 세우는 길이며, 해벌결의를 찬성한 총대 다수의 의사결정을 존중하는 길이다. 그리고 제110회 총회 주제로 내세운 사랑의 시작인 용서를 성실하게 이행하는 길이다. 용서는 기독교의 최고 덕목이다. 따라서 총회가 이 주제를 선정한 이상 ‘용서’를 앞장서서 실천하고 이행하며 모본을 보여야 할 것이다.